الكاتب : د.ياسر منجي

يمثل الحديث عن علاقة السينما بالفنون البصرية سياقاً حافلاً بالاشتباكات، وفضاءً بحثياً مفتوحاً على إمكانياتٍ شتّى للمقارَبة والقراءة والتأسيس. ويعود هذا الزخم في أساسِه، بدرجةٍ كبيرة، إلى طبيعة الوسيط السينمائي ذاتِه، بِوَصفِه وسيطاً بصرياً في المقام الأول؛ وهو ما يعني بداهةً كونَه وسيطاً قابلاً للإفصاح عن كافة القِيَم البصرية - ومِن ثَم لتمثيل مختلف الاعتبارات الجمالية والتعبيرية والرمزية - المرتبطة بفنون الرسم والتصوير والجرافيك، واشتقاقاتها المعاصرة من الوسائط المُرَقمَنة والتفاعلية.

من هنا كانت سهولة الخوض في موضوعات من نوعية الحديث عن (التكوين في الصورة السينمائية)، أو (القِيَم التعبيرية للإضاءة في المشهد السينمائي)، أو (رمزية اللون في الفيلم) إلى غير ذلك من موضوعات وأفكار، تؤسس مشروعيتها على الصفة البصرية للوسيط السينمائي ذاتِه.

غير أن تَجَلّيات العلاقة بين السينما والفنون البصرية، تتسع وتتعدد مستوياتها، بما يتجاوز إطار التأمل الظاهري لجماليات الصورة وقوانينها البصرية؛ وهو أمرٌ يتبَيَّن حال انتقالنا من المستوى الشكلي إلى مستوى الموضوع، حيث تتكَشَّف إمكانياتٌ عديدة لاستحضار موضوعات ومضامين، مُستَلهَمة من الفنون البصرية، لِنَسج حبكات تَستَبطِنُ مواقف صُنّاع الفيلم من الفن أو تتأسس مسارات أحداثها على وقائع مستمدة من تاريخ الفن وسِيَر مشاهير الفنانين، أو تستثمر دلالات رمزية لبعض بدائع الفن العالمي ضِمن سياقاتها، إلى آخر ذلك مِن تَجَلّياتٍ باتت بعضُ شواهِدِها تمثل علاماتٍ في ذاكرة السينما العالمية.

فإذا ما انتقلنا إلى السينما المصرية، وجدنا أن طبيعة علاقة الوسيط السينمائي بالفنون البصرية تختلف على نحوٍ ملحوظ، وهو اختلافٌ يمكن أن نعزوه في صميمه إلى طبيعة علاقة المجتمع المصري ذاتِه بهذه الفنون. ويتضح ذلك على الفور بمجرد إجراء مقارنة - على سبيل المثال لا الحصر - بين مدى رواج ثقافة الفنون البصرية في المجتمعات الغربية بمَثيلاتها العربية؛ فالمجتمعات العربية، ومنها المجتمع المصري، لا زالت تنظر إلى هذه الفئة من الفنون بِوَصفِها تَرَفاً نُخبَوِيّاً - على الأقل على مستوى ثقافة القاعدة الجَمعيّة - وهو ما يتسرب أثرُه، مِن ثَمّ، إلى الأعمال التي تعالج أفكارا ذات صلة بالفنون البصرية في كافة المجالات الإبداعية الأخرى، كالأدب والمسرح والسينما، وما يوازيها من طرحٍ إعلاميٍّ على اختلاف الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.

وعلى هذا الأساس، تقوم رؤيتنا الحالية، لتستعرض بشيء من الإيجاز عدداً من الشواهد السينمائية المصرية، التي يمكن من خلالها استشفافُ بعض سمات علاقة المجتمع المصري بالفنون التشكيلية – على مستوى شرائح اجتماعية عديدة - كما عبرت عنها أعمالٌ سينمائية تمتد زمنياً لتغطي قرابة نصف قرن، بدءاً من مطلع الثلاثينيات وحتى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

ومن خلال هذه الشواهد السينمائية، يمكن أن نتوقف في المقال الحالي عند ثلاثة مفاهيم أساسية، عبّرَت عن بعض زوايا علاقة المجتمع المصري بالفنون التشكيلية، وتَكَشَّفَت من خلالها أنماطٌ لمواقف معرفية وجمالية، يمكن النظرُ إليها أحياناً باعتبارها انعكاساً لثقافة المجتمع كَكُلّ، أو باعتبارها انعكاساً لرؤى ومواقف خاصة بصُنّاع الفيلم أنفسِهم، غير أنها رؤى ومواقف يصعب الفصل بينها وبين سياقها الثقافي-الاجتماعي.

والمفاهيم الثلاثة الأساسية المشار إليها، هي: مفهوم الانتقاد، ومفهوم الشكلية، ومفهوم المحاكاة، وهي - كما يبدو من ظاهرها اللفظي ومغزاها المعنوي - تتوقف بنا عند حدود دلالات لا تخلو من سلبية. غير أن هذا لا يعني بالضرورة أننا نسعى لإصدار حُكم تقييمي على علاقة المجتمع المصري بالفنون التشكيلية، أو لاستخلاص نتائج ذات صبغة سوسيولوجية من الشواهد التي سيجري استعراضها؛ إذ هي شواهد لا تخلو من انتقائية على أية حال، ولا تمثل إحصاءً كُلّيّاً لكافة الأعمال السينمائية المصرية، التي عالجت موضوعات محورية تتصل بالفنون التشكيلية.

غاية الأمر أننا نمارس هنا نوعاً من التأمل، لثلاثة أنماط من المواقف الفكرية والجمالية بإزاء الفنون، جرى التعبير عن كلٍ منها في فيلم أو أكثر من أفلامنا المصرية، على نحوٍ قد يستدعي الشروع في إجراء دراساتٍ لاحقةٍ، أكثر شمولاً وتفصيلاً.

مفهوم الانتقاد: “نجيب الريحاني” ينتقد “موديلياني”:

يتبَيّن المفهوم الأول - مفهوم الانتقاد - مبكراً، خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، من خلال فيلم تَجَسَّدَ فيه بِجَلاءٍ موقف الثقافة المحلية المُحافِظة، آنذاك، من مدارس الفن الحديث، وما اقترَن بهذه المدارس من مفاهيم جمالية تتجاوز المطابَقة الحَرفيّة لصورة الواقع.

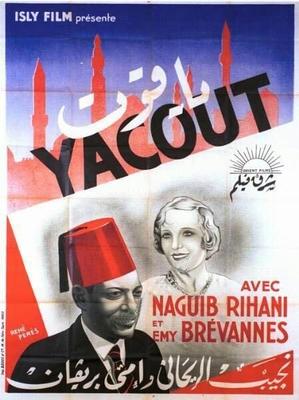

الفيلم بعنوان “ياقوت”، وهو إنتاج فرنسي مصري مشترك عام 1934، وهو من إخراج المخرج الفرنسي “ويلي روزيه” Willy Rozier (1901 – 1983)، بطولة “نجيب الريحاني” والممثلة الفرنسية “إيمي بروفينس” Aimée Provence، وإخراج مساعد “أحمد بدرخان”، والقصة والسيناريو والحوار لـ”إحسان خالد” و”بديع خيري”.

يجسّد “الريحاني” في هذا الفيلم شخصية “ياقوت”، وهي شخصية تنتمي إلى شريحة الأفندية المنتمين إلى الطبقة الوسطى الدنيا، ويستدعي عمله التواصل مع سيدة فرنسية تستوطن مصر وتنتمي لطبقة كبار الأثرياء من أبناء الثقافة الفرانكوفونية الأُصَلاء. وفي أحد مشاهد الفيلم يستلفِت نظر “ياقوت” وجود لوحة زيتية ضِمن مقتنيات السيدة الفرنسية، ليدور بينه وبين خادمها النوبي الحوار التالي:

مفروشات ثمينة صحيح!... إنما، إلا عاجبكم إيه في الصور الماسخة دي صحيح؟!

إيه؟ دي ما يعجبش حضرتك؟!

والله مسألة أذواق، أنا رقبة طويلة مسَلوَعَة زي دي ما اعرفلهاش طعم. أنا الشيء اللي أفهمه إن الإنسان يعلق له تصويرة تفتح النِفس؛ بني آدمة جميلة مثلاً .. شقة بطيخ حلوة طالل منها اللب الإسود، إنما تركيبة ملخبطة زي دي! لا أنا عارفها راجل ولا أنا عارفها ست ولا أنا...

الله يجازي شيطانك يا سي “ياقوت أفندي”، تعرف حضرتك الصورة دي تمنه كام؟

إيه؟ عشرين؟ تلاتين قرش؟ جنيه؟ اتنين؟!

دي بأربع تلاف جنيه يا شيخ!

دي بأربع تلاف جنيه؟!

أيوه.

الصورة دي بأربع تلاف جنيه؟!

أمال انت فاكر إيه؟!

اسمح لي أقل لك يا “سرور” يا حبيبي: انت بتشتغل عند واحدة مجنونة! دي بأربع تلاف جنيه؟!

دي حاجة نادرة خالص يا سي ياقوت أفندي.

جايز! على كل حال، إنتم أدرى! يظهر إن العُقَلا في الدنيا دي قلّوا خالص! الصورة دي بأربع تلاف جنيه؟! طيب دي صورة الراجل الطويل العريض اللي إسمه “نابليون” ما تقطعش خمسين قرش!

لن نتعرض هنا لتحليل مضمون الحوار بالتفصيل، وإن كنا سنقف عند دلالة واجبة التأمُّل وهي دلالة التناقُض بين موقف “ياقوت” الأفندي - المفترَض فيه الاطّلاع وإجادة لغة أجنبية - الرافض لهذا النمط من جماليات الفن الحديث، وبين موقف “سرور” الخادم، المنتمي لنفس المرجعية الثقافية الشرقية، والمنتمي اجتماعياً لشريحة أدنى من شريحة “ياقوت”. فنحن نلمس من خلال الحوار أن موقف “سرور” أكثر انفتاحاً ومرونة، وتَقَبُّلاً لهذا النمط من الأعمال الفنية. غير أننا سرعان ما ننتبه إلى أن هذا الموقف - المُتَفَتّح ظاهرياً - موقفٌ مشروطٌ باعتبارات مادية في الأساس؛ إذ إن معيار النُدرة هنا على لسان “سرور” يتحدد بمقتَضى القيمة السعرية للعمل الفني.

تَستَبطِنُ الدلالةُ نفسَها ظاهرةً تستَوجب الالتفات، وهي ظاهرة تشكيل الذائقة الفردية في سياق الانصياع للذائقة العامة، وتَقَبُّل العمل الفني جرياً على المألوف والرائج؛ وهو ما يتضح بالمقارنة بين “ياقوت” و”سرور”، فالأول أسير الجماليات التقليدية الرائجة بين أبناء طبقَتِه بينما تَسَرَّبَت للثاني مفاهيم جمالية مغايرة؛ بحُكم معايَشَتِه اللصيقة لثقافةٍ تتبَنّى أحكاماً جمالية مختلفة.

غير أن معيار القيمة المادية للعمل الفني، سرعان ما يُعادُ التعبير عنه من وجهة نظر الموقف الثقافي المضاد - موقف “ياقوت” - وهي وجهة النظر التي نراها تستنكر أن يجري تقدير عملٍ فنيٍّ ما تقديراً مادياً مبالَغاً فيه. والإشكالية الأساسية في هذا الموقف تنبُع من اعتبارَين أساسيَّين: أوَّلُهما أن وجهة النظر الشائعة على المستوى المَحَلّي – وبخاصةٍ في تلك المرحلة الزمنية - ترى في العمل الفني مُنتَجاً كماليّاً تَرَفيّاً، يخلو ظاهرياً من أية مُبَرّرات نفعية أو استعمالية، قد تُسَوِّغُ تقديرَه سِعريّاً على هذا النحو المُغالَى فيه. أما الاعتبار الثاني، فهو خروج العمل نفسه عن المألوف في أعمال الفن - كما تفهمها الذائقة المحلّية آنذاك - من حيث كونها أعمال تجسد مظاهر الواقع بنوعٍ من المُطابَقة الحَرفيّة بدرجةٍ كبيرة؛ ولا تنزع إلى تحريف الواقع أو تشويهه أو إعادة تركيبه. وتتَّضح هذه الاشتباكات في مشهدٍ تالٍ من الفيلم نفسه، ينخرط “ياقوت” في مونولوج، يقول فيه:

... دي بأربع تلاف جنيه؟!...... الناس جرى في عقلها إيه؟!...... الحارة بتاعتنا كلها أشتريها بأربع تلاف جنيه!

وبمغادرة هذا السياق، والانتقال إلى العمل نفسه، الذي جرى استحضارُه في الفيلم لتأطير هذه المقارَنة الجَدَليّة، بين وجهَتَي النظر الشرقية والغربية حول الفن الحديث في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، نتبَيَّن أننا بإزاء عمل يطابق – أسلوباً وتكويناً – أعمال الفنان الإيطالي الشهير “أميديو موديلياني” Amedeo Modigliani (1884 – 1920)، وتحديداً في أعماله التي عالج فيها موضوع الصور الشخصية (البورتريه)، بأسلوبٍ عمَدَ فيه إلى المبالغة في إطالة أعناق النماذج (الموديلات) من النساء على وجه التحديد.

فالرقبة (المِسَلوَعة) التي جرى الحديث عنها على لسان “ياقوت” إذن، لم تكن سوى واحدة من رقاب فاتنات “موديلياني”، منظوراً إليها بعيونٍ شرقية محافظة، تتبنى ثقافةً جمالية مؤسَّسة على أحكامٍ ذات تراكمات تاريخية، ولم تتقَبَّل بعدُ مستحدثات الوافد الغربي على مستوى الأسلوب والصياغة والرؤية.

وعلى الرغم من أن الفيلم قد أُنتِجَ بعد حوالي 14 عاماً من رحيل “موديلياني”، إلا أن الموقف الذي يستحضره الفيلم من أسلوبه - على مستوى الذائقة المصرية - يستوجبُ تأمل إشكالية، لا تزال قائمةً حتى الآن، بين ثقافة الفنون البصرية في السياق المصري، ومَثيلاتِها في سياقات ثقافية خرى، وهي إشكالية الفارق الزمني، القائم دَوماً بين ظهور الاتجاهات الفنية الجديدة في الغرب، والاعتراف بها واستقرارها وانتشارها، وبين ظهورها لاحقاً على استحياء في سياق الحركة الفنية المصرية، تحت ظلال عواصف من الجَدَل والرفض والاستهجان، تتفاوت شدتها بتفاوت الظروف التاريخية والاعتبارات الثقافية.

غير أن الحديث عن مفهوم الانتقاد لن يَستَوفي تمامَه دون أن نُعَرِّج سريعاً على مسألَتين واجبتَي التأمل، أولاهُما مسألة انتعاش أساليب فنية بعَينِها خلال تلك المرحلة، كانت تستقطب اهتمام النخبة المثقفة والقاعدة الشعبية على السواء، وهي أساليب كانت ترتبط – كما سبقت الإشارة – باتجاهات تشخيصية، تنزِع أحياناً صوب الرمز والتعبير المباشر، وتعتمد أحياناً على استلهام الموروث الحضاري المصري، على نحوٍ يرتبط سياقياً بخطاب الوطنية والقومية المصرية. ولا ننسى هنا أن عام إنتاج الفيلم هو نفسه عام رحيل “محمود مختار”، مَثّال مصر الأشهر، وصاحب النصيب الأكبر في الرسوخ داخل الذاكرة الجمعية، تجسيداً لنموذج الفنان وصورة العمل الفني (كما ينبغي أن يكون). وخلال هذه الفترة، كانت الذائقة العامة قد استقرت على تَمَثُّل أعمال رواد الفن المصري الأوائل، أمثال “محمود سعيد”، و”محمد ناجي”، و”يوسف كامل”، و”راغب عياد”، و”أحمد صبري”، مِمَّن تأسّسَت خطاباتهم البصرية على القِيَم السابقة الذِكر. وكان على المجتمع المصري أن ينتظر مَقدِم عام 1939، لتتأسَّس “جماعة الفن والحرية”، أولى الجماعات الفنية الداعية للثورة على هذه القِيم الجمالية التقليدية، لتتبنى نقائضَها عملياً في معرضها الأول، الذي افتُتِح بتاريخ 24 أغسطس عام 1940.

أما المسألة الأخرى، التي تستَوفي تمام الحديث عن مفهوم الانتقاد، فهي طبيعة العمل السينمائي نفسه، والذي يمثل إنتاجاً مصرياً فرنسياً مشتركاً، كما سَلَفَت الإشارة. هنا نكون بإزاء بعض الاحتمالات المُمكِنة، التي يمكن معها اعتبار الأمر نوعاً من أنواع امتداد الرؤية الاستشراقية، ربما تبنّاها شركاء صناعة الفيلم الفرنسيين، لإبراز النزعة المحافظة المصرية في تَقَبُّل أنماط الفن الحديث. غير أننا - حتى لو سلّمنا بهذا الاحتمال - لا يمكننا أن نغفل الاعتبارات السابقة، المتعلقة بطبيعة المجتمع المصري، وطبيعة الحركة الفنية آنذاك، ولا أن نغفل كذلك مسؤولية الفريق المصري الشريك في صناعة الفيلم، وفي مقدمته الشاعر المثقف الواعر “بديع خيري”، بما يُفضي إلى استنتاج تَبَني أفراد هذا الفريق للرؤية الانتقادية نفسها، تأسيساً على فهمٍ عميق لطبيعة الظروف التاريخية والاجتماعية وقتها.

مفهوم الشكلية:

ننتقل الآن إلى مفهوم الشكلية، والذي نعني به استحضار صورة عمل فني محدد – سواءٌ كان عملاً شهيراً أو غير شهير - ضِمن نسيج الفيلم، على نحوٍ يتوقف عند حدود المقتضيات الشكلية، أو على أقصى تقدير عند حدود الرمزية المباشرة، المرتبطة بمضامين بعض المَشاهِد، على مستوى الحَدَث اللحظي، أو على مستوى التعبير الوجداني للشخصيات في مواقف محددة بصرف النظر عن ارتباطها بالبناء الكُلّي الشامل للفيلم.

في هذا السياق تأتينا ثلاثة أمثلة رئيسية، يتمثل أولها في فيلم “السوق السوداء”، من إنتاج عام 1945، وتأليف وإخراج “كامل التلمساني”، وحوار “بيرم التونسي”، وبطولة “عقيلة راتب” و”عماد حمدي” و”زكي رستم”.

في أحد مَشاهد الفيلم، نرى الحَبيبَين يتناجيان في أسىً، وهما يستعرضان المشاكل التي تكتَنِف مشروع زواجهما الوشيك، في ظل الضائقة المادية التي تطبق قبضتها على طبقتهما الاجتماعية بأكملها. هنا نرى “كامل التلمساني” يعمد إلى التركيز على صورة البطلين في لقطة متوسطة، وقد انخرط كلٌّ منهما في تعبير تأمُّلي، أقرب ما يكون إلى المونولوج الذاتي مِنه إلى الحوار المشترك. وفي خلفية الصورة، نرى لوحة مؤطرة معلقة على الحائط، تتوسط رأسَي البطلَين.

وبتأمل تفاصيل اللوحة جيداً، نتعرف فيها على عمل من أعمال الفنان الألماني الأصل الفلمنكي المَوطِن “هانز ميملينج” Hans Memling (1435 – 1494)، وهي اللوحة اليمنى من ثلاثية Triptych محفوظة حالياً في متحف “أوفيتزي” Uffizi بفلورنسا.

تتأكد شكلية العلاقة بين صورة هذه اللوحة، وبين سياق استحضارها في نسيج المشهد السابق؛ حين نتعرف على كُنه العمل الفني الأصلي الذي تمثل جزءاً منه، والذي هو في أصله لوحة مذبح كَنَسيّة، رُسِمَت عام 1487، لتوضَع داخل دير “سانتا ماريا نوفا” Santa Maria Nuova بفلورنسا. وقد أجمع عددٌ من مؤرخي الفن الغربي على أن الشخصية الظاهرة في هذا الجزء من اللوحة الثلاثية، هي شخصية “بنيديتّو بورتيناري” Benedetto Portinari، أحد أقطاب عائلة “بورتيناري” الإيطالية المُتَنَفِّذة، التي قامت بتأسيس الدير نفسه.

هنا نصبح بإزاء إشكالية مُرَكّبة؛ إذ إن صانع الفيلم هو الفنان “كامل التلمساني” (1915 – 1972)، أحد نجوم جماعة “الفن والحرية” السابق ذكرها، وأحد أهم مثقفي جيل الثلاثينيات في مصر، مِمَّن تأسَّسَت إبداعاتهم على أرضية أيديولوجية صلبة، تستقي قناعاتها مِن قِيَم اليسار بالدرجة الأولى. وفي ضوء هذا الاعتبار المهم، تأتي مشروعية السؤال: لماذا لم يستحضر “التلمساني” صورة أحد الأعمال الفنية ذات الصبغة الاشتراكية مثلاً، لإدماجها ضِمن النسيج البصري لمَشاهد الفيلم، مكتفياً باستحضار صورة هذا العمل الذي يعود إلى “عصر النهضة” الغربي، بما يمثله مِن قِيَم ثقافية وشروط تاريخية، تختلف تماماً عن تلك التي يؤسس “فيلم السوق السوداء” رؤيته عليها؟!

وتزداد إشكالية هذا السؤال بالرجوع إلى النَسَق الاجتماعي للعمل الفني المذكور؛ فكما سبق قولُه، كانت هذه اللوحة منفذة بتكليف من عائلة “بورتيناري” المتنفذة الثرية، وهو ما يتناقض مع طبيعة الشريحة الاجتماعية التي تدور وقائع الفيلم حول إحدى قضاياها الحياتية. وتزداد حدة هذا التناقض بداهةً، حين نتأمل في مدى منطقية وجود صورة لوحة دينية إيطالية، ذات صفة متحفية، داخل غرفة متواضعة لموظف مصري شاب فقير، ينتمي إلى وسط اجتماعي شعبي في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي!

في النهاية، نخلُص مما سبق إلى ترجيح أن مقتضيات التأكيد على المُكَوّن الوجداني للمشهَد، قد غَلَبَت على أولويات “كامل التلمساني” في الانتقاء، فكان أن اعتمد على معرفته الواسعة بتاريخ الفن، لانتقاء (صورة) تتوفر فيها السمة (الظاهرية) للتأمل والانهماك النفسي، لإدماجها بصرياً داخل مشهد، انخرط بطلاه في تعبيرٍ أقرب ما يكون إلى التأمل الروحي.

وتتأكد سِمَة الشكلية على نحوٍ أكثر وضوحاً في فيلم “النمر”، وهو من إنتاج عام 1952، سيناريو وحوار “وليم باسيلي”، وإخراج “حسين فوزي”، وبطولة “نعيمة عاكف” و”أنور وجدي” و”زكي رستم”. ففي هذا الفيلم، تطالعنا التترات الافتتاحية بوجود الفنان المصري الشهير “حسني البناني” (1912 – 1988) ضِمن طاقم العمل بالفيلم.

غير أننا سرعان ما نتوقف أمام أمرٍ له دلالته، وهو ورود اسم “البناني” بعد كلٍ مِن فني العرض الخلفي Back Projection، وفني الإضاءة، وهما أجنبيان، في الوقت نفسِه الذي كان “البناني” فيه فناناً معروفاً في نطاق الحركة الفنية المصرية، وأستاذاً شهيراً من أساتذة كلية الفنون الجميلة القاهرية! وتتأكد الدلالة نفسها حين نلاحظ أن الصفة التي ورَدَت في التترات لوصف “البناني” كانت صفة (رسام)، وهي صفة – برغم استقرارها في التداوُل الفني – تختلف اختلافاً اصطلاحياً كبيراً عن صفة (المُصَوِّر) Painter، التي تنطبق تماماً على مجال عمل “البناني” وتعبر عن صفتِه الفنية وحدود اشتغاله الإبداعي.

وقد كان من الطبيعي أن تُفصِح هذه الدلالة عن مُعادِلاتِها البصرية في نسيج الفيلم؛ بدايةً من تصميمات خلفيات التترات نفسها، التي ظهر فيها استعانة واضحة بخبرة “البناني”، لكن على المستوى الزخرفي البحت. كذلك فقد ظهرت في بعض المشاهد مجموعة من الصور الكاريكاتيرية، لبعض نجوم الغناء والتمثيل آنذاك، بما يتوافق مع استكمال متطلبات السياق المكاني للكازينو الذي تدور فيه أحداث أساسية من الفيلم. وبَدَت الظاهرة نفسها في خلفيات بعض الاستعراضات الغنائية بالفيلم؛ إذ ظهرت هذه الخلفيات مرسومة بشكل احترافي، لتصوير مشاهد طبيعية جبلية، استثماراً لتَمَيُّز “البناني” في مجال رسم المناظر الطبيعية Landscapes. غير أن كافة هذه النماذج الفنية ظلت أسيرة المستوى الشكلي الظاهري فقط، دون أن يتجاوزه صناع الفيلم إلى ما هو أعمق، أو إلى ما يمكن أن يؤدي إلى الاستفادة من طاقة “البناني” الفنية ومستواه الفني الرفيع.

ثم يأتي فيلم “علموني الحب”، من إنتاج عام 1957، ليجسد حالةً وسيطة بين فيلم “السوق السوداء” وفيلم “النمر”؛ إذ اجتَمَعَت فيه خصائص مِن كلٍ منهما، فيما يتعلق بكيفيات إدماج العمل الفني ضِمن النسيج البصري للفيلم.

ففي أحد مشاهد الفيلم، نرى “سعد عبد الوهاب” يشدو بأغنية “قلب القاسي”، لتظهر ضِمن المشهد لوحة غير تقليديّة في تصميمها الهندسي العام؛ إذ هي لوحة سداسية الأضلاع! - وهو شكل غير مألوف على الإطلاق في أعمال التصوير الزيتي التقليدية - بِرَغم أنها تتضمَّن منظرَاً طبيعياً، مستنسَخَاً من لوحات المناظر الأوربية الشائعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهكذا تعانقت المذاهب الفنية القديمة والحديثة في أغنية “قلب القاسي”! لتُكَرِّس للشكلية الصِرفة في مقاربة العمل التشكيلي داخل الفيلم السينمائي. ترى، هل كان ذلك اجتهاداً من مهندس المناظر “ماهر عبد النور”، أم من المُنَفِّذ “عبد المنعم شكري”، أم من مساعِدَي الإنتاج “عبد المسيح” و”يوسف عبيد”، أم أنها كانت رؤية ما للمخرج “عاطف سالم”؟!

وكما سبق أن جرى استدعاء صورة عمل فني بعَينِه في فيلم “السوق السوداء”، لِمَحض التعبير الظاهري عن الجوانب الوجدانية لِمَشهد محدد، نرى الأمر نفسَه يتكرر في “علموني الحب” لكن على نحوٍ أكثر مباشرةً. ويتجلى ذلك تحديداً في بداية مَشهد أغنية “على فين واخداني عينيك”؛ حيث نرى “سعد عبد الوهاب” يتأمل لوحة معلقة في مكتبه، تبدو فيها فتاة تعزف على البيانو، ليبدأ المزج المؤدي إلى ظهور البطلة وهي تعزف بالفعل، في تجسيد لحالة التخيُّل التي يختبرها البطل العاشق.

وبالرجوع إلى تفاصيل اللوحة، نراها تمثل نسخةً من عملٍ معروف للفنان الفرنسي الشهير “أوجست رينوار” Auguste Renoir (1841 – 1919)، وهو عمله المعروف باسم “امرأة تعزف البيانو”، الذي نفذه فيما بين عامَي 1875 و1876، وهو من مقتنيات “معهد الفنون بشيكاغو” The Art Institute of Chicago.

ويتبَيّن هنا بوضوح أن استحضار هذا العمل الفني، كان استحضاراً لِمَحض (التبرير البصري) للانتقال في المزج بين اللقطتين، ولمناسبة الموضوع، الذي يجسد فيه البطل شخصية أستاذ للموسيقى، دون وجود ارتباط بين العمل ومضمون المشهد، سواء على مستوى الدلالة الرمزية، أو على مستوى المُرَكَّب الثقافي الاجتماعي النفسي.

مفهوم تجسيد النموذج:

وبالانتقال إلى مفهوم (تجسيد النموذج) - والذي نعني به هنا كيفيات تجسيد شخصيَتَي الفنان و(الموديل)، بالإضافة إلى تجسيد حضور العمل الفني ذاته، باعتبارِه مُكَوّناً أساسياً من مكونات البناء الفيلمي في السينما المصرية - يحضُرنا مثالان دالّان في هذا السياق، أولهما فيلم “شيء من العذاب” من إنتاج عام 1969، وهو قصة وسيناريو وحوار “أحمد رجب”، وإخراج “صلاح أبو سيف”، وبطولة “سعاد حسني” و”حسن يوسف” و”يحيى شاهين”.

في هذا الفيلم، نرى نمطَين من أنماط الشخصية الفنية، وهما المصور الشهير، الذي جسد شخصيته “يحيى شاهين”، والنحات الشاب الذي جسد شخصيته “حسن يوسف”. الأول مأزوم بذكرى تجربة عاطفية مُجهَضة، والآخر مشبوب بعاطفة الشباب التي لا انفصام فيها بين تطلعات الوجدان واشتعالات الجسد.

هنا نرى “صلاح أبو سيف” يعمَد بوعيٍ إلى توظيف أعمال اثنين من مشاهير الفنانين المصريين، هما النحات “جمال السجيني” والمصور “يوسف فرنسيس”، لتحقيق هدفَين أساسيَّين، أولهما هدف ظاهري، يتمثل في تنظيم السياق البصري لموقع الأحداث، بين مرسَم الفنان المخضرَم ومَنحَت الفنان الشاب. ويتضح ذلك في العديد من اللقطات، بدايةً من مفتَتَح الفيلم.

أما الهدف الثاني، المتمثل في تأكيد الارتباط الدلالي بين الأعمال الفنية والنسيج البنائي للفيلم، فقد سعى “أبو سيف” لتحقيقه، على نحوٍ كشف عن عُمق إدراكه لطبيعة فنّي كلٍ من “السجيني” و”فرنسيس”، في انتقائه - على سبيل المثال - للوحة “عروسة المولد” ولتمثال “الأمومة” لـ”السجيني”، وهما من الأعمال المرتبطة بإسقاطات نفسية وسياسية، تتجسد فيها المرأة ككيان مُستَلَب ومانح في آنٍ واحد.

وفي سياق تحقيق هذا الهدف، تتكشف العلاقة الثلاثية، بين كلٍ من الفنان والموديل والعمل الفني؛ وهو ما يتجلّى في مشهدين أساسيَّين، يظهر في كلٍ منهما مدى الفارق بين طبيعة شخصيَّتَي المصور المُسِنّ والنحات الشاب، وما ينتج عن هذا الفارق في رؤية كلٍ منهما للموديل، وبالتالي كيفية تجسيدها في العمل الفني ذاته.

فبالرغم من أننا نرى الموديل تظهر في مشهد المصور في وضعٍ أقرب ما يكون إلى أوضاع الإغواء المباشر، فإن الناتج الفني الذي تجسده لوحة “يوسف فرنسيس” يأتي أقرب اتساقاً مع الطبيعة التشاؤمية المأزومة للمصور، وكأن العمل انعكاس لصورة الموديل (الظاهرية) الحقيقية على مرآة أعادت تعديلها إلى صورة (باطنية).

وعلى النقيض من ذلك، نرى الموديل في مشهد النحات - برغم كونها أكثر احتشاماً على مستوى الوضع والملبَس - وقد أفصَحَت عن مضمونٍ أكثر حسّيّة؛ وهو ما ظهر من خلال أداء الممثلة - وبخاصةٍ في نظرات العيون - ومن خلال لغة الجسد المتبادلة بين النحات والموديل وكذا من خلال النَسَق البصري العام للمكان، والذي اتّخذ طابعاً شكلياً إغريقياً، يعيد لذاكرة المُشاهد احتفاء تراث النحت الإغريقي بمَسرّات الجسد.

في المقابل نرى “يوسف فرنسيس” – وهو فنان لم تنفَصِم تجربته التشكيلية عن السينمائية – يُعَوِّل في المقام الأول على استحضار نموذج (المثقف الملتزم)، في فيلم “درب الفنانين”، وهو فيلم من إنتاج عام 1980، قصة وسيناريو وحوار وإخراج “يوسف فرنسيس”، وبطولة “محمد صبحي” و”معالي زايد”.

ففي هذا الفيلم، نرى فناناً شاباً يُصِرّ على الانتصار للمُهَمَّشين والفقراء، متخذاً منهم أبطالاً لموضوعات أعماله النحتية والتصويرية، بأسلوب أقرب ما يكون شبهاً بأساليب فناني “الواقعية الاشتراكية” Social Realism.

الغريب هنا أن أحد خطوط الصراع الأساسية في الفيلم قائمة على فكرة رفض أساتذة المعهد الذي يدرس به الفنان الشاب لهذا النمط من الأفكار والأساليب. ووجه الغرابة هنا ناشئ من أن هذا الرفض(المُتَخَيّل)، يتعارض مع حقيقة أن الدراسة بأغلب هذه المعاهد والكليات، قائمٌ بالأساس على تكريس القواعد الأكاديمية، التي تحتفي بأساليب التشخيص على اختلاف تَوَجُّهاتها!

هنا نرى “فرنسيس” يلجأ بذكاء إلى توظيف أعمال النحات المصري “عبد البديع عبد الحي” (19016 – 2004) في سياق المَشاهد، للتعبير عن فكرة تشَبُّث النحات الشاب بحياة الحارة وأهلها من البسطاء. ولا شك أن ذلك الانتقاء كان موفقاً مِن قِبَل “فرنسيس”، سواء على مستوى توافق أسلوب “عبد الحي” وموضوعات أعماله مع سياق موضوع الفيلم، أو على مستوى تناسُب شخصية “عبد الحي” ذاته مع نموذج (البطل الشعبي)؛ بالنظر إلى كونه فناناً عصامياً، شق طريقه باستقلالية في حركة الفن المصري، دون اعتماد على مرجعية أكاديمية مُمَهَجة.

غير أن “فرنسيس” - من جانبٍ آخر – عمد إلى تكريس بعض أنماط العلاقة السطحية لثقافة الشارع المصري بالفنون التشكيلية؛ وهو ما ظهر على سبيل المثال في مشهد التدريب اليومي للفنان على رسم العُجالات التخطيطية Sketches، حيث نرى الإلحاح على تصوير ابتهاج أهل الحارة بهذه الرسوم، باعتبارها (تصويرة) لا تختلف عن الصورة الشمسية.

ربما اتضح الآن بعضُ ما كنا نرمي إليه، من خلال استحضار هذه المفاهيم الثلاثة، وفحص بعض تَجَلّياتها في السينما المصرية، بما يعكس بعض سمات علاقتها بعالم الفنون التشكيلية.

غير أننا، في نهاية الأمر، نعاود التأكيد على عمومية هذا التأمل، بما يستدعي ضرورة الشروع في إجراء دراساتٍ لاحقةٍ، أكثر شمولاً وتفصيلاً.

* أكاديمي وناقد مصري